[조선일보] 한국의 노블레스 오블리제, 220년 내려온 구례 유씨 '운조루' (조용헌)

운조루

1

309

2024.11.22 11:40

한국사회에 부자는 있지만 귀족이 없다. 철학과 도덕성을 갖춘 귀족, 제대로 된 상류층의 부재가 오늘날 한국사회가 직면한 문제이다. 존경받는 계층이 없는 사회는 불행한 사회이자 병든 사회이다. 근세 이전의 한국 사회는 이렇지 않았다. 아무리 재산을 늘리려 해도 흉년에는 남의 논을 사지 않았고 파장에는 물건을 사지 않는 금도가 있었다.

지조와 의리를 꺾으면서는 관직에 나가지 않았고 명예를 목숨처럼 지키려는 집안이 있었다. 청렴, 강직, 기개, 남에 대한 배려, 예의….전통사회의 명문가들이 지녔던 이같은 선비정신, 한국적 노블레스 오블리제(상류층의 도덕적 책임)의 회복이 시급하다. 이젠 부(富)와 귀(貴)를 맞트레이드해야 할 때다.

"젊었을 때는 설악산이 좋고, 나이 먹어서는 지리산이 좋다"는 말이 있다. 설악산의 호쾌한 암벽들은 루틴한 일상에 지친 봉급쟁이들의 정신을 번쩍 나게 만든다. 반대로 지리산은 사람을 훈훈하게 감싸고 어떤 허물이라도 용서해 줄 것처럼 후덕한 육산(肉山)이다. 쉬지 않고 3천리를 달려오던 백두대간이 숨을 멈추고 결국(結局)을 이룬 지리산. 그 지리산의 노고단을 배산(背山)으로 하고 은빛으로 흐르는 섬진강을 임수(臨水)로 삼아 류씨 집안의 고택 운조루(雲鳥樓)는 자리잡고 있다.

'구름 속의 새처럼 숨어사는 집'. 그 호방한 품격만큼 이름도 낭만적이다. 그러나 이 집에 바로 조선시대 노블레스 오블리제의 정수(精髓), '없는 이들에 대한 배려'의 정신이 담겨 있음을 아는 사람은 많지 않다.

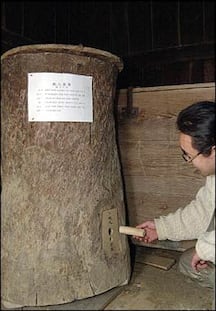

전남 구례군 토지면 오미리에 있는 운조루는 조선 영조 52년(1776년)에 삼수 부사를 지낸 류이주(柳爾胄)가 세운 집이다. 99간의 대저택이었던 이곳 사랑채와 안채의 중간 지점에 곳간 채가 있고, 그 곳간 채에 지금도 쌀뒤주가 하나 놓여져 있다. 둥그런 통나무의 속을 비워 내고 만든 뒤주라서 네모지지 않고 둥그런 원목의 모습을 하고 있다. 이 뒤주의 특이한 장치는 하단부에 가로 5센티 세로 10센티 정도의 조그만 직사각형 구멍을 만들어 놓고, 그 구멍을 여닫는 마개에다가 '타인능해(他人能解)'라는 글씨를 새겨놓은 것이다. '다른 사람도 마음대로 이 구멍을 열 수 있다'는 뜻이다. 그러니까 이 뒤주는 누구라도 와서 쌀을 마음대로 퍼갈 수 있는 뒤주인 것이다. 류씨 집안에서 주변의 가난한 사람들을 대상으로 베풀기 위한 용도의 뒤주였다. 보통 가난한 동네사람들이 주 대상이었고, 그 외에도 운조루를 찾아오는 지리산 일대의 과객들도 조금씩 쌀을 가져가곤 하였다.

그런데 왜 주인이 직접 쌀을 주지 않고 이처럼 곳간 채에 별도로 뒤주를 만들어 놓고 사람들로 하여금 알아서 가져가도록 했을까? 이 집 후손인 류응교 교수(60·전북대)는 자존심을 배려한 때문이라고 말한다. 가난한 사람이 주인에게 직접 쌀을 받아 가면 자존심이 상할 수밖에 없다. 그러나 곳간 채에 설치한 쌀뒤주는 주인의 얼굴을 직접 대면하지 않고도 편안한 마음으로 쌀을 가져갈 수가 있다. 아름다운 마음씨는 이렇게 세심한 부분까지 신경 쓰는 법이다.

이 쌀뒤주에는 쌀이 약 2가마 반이 들어간다고 한다. 상당히 큰 뒤주이다. 뒤주 하단부의 타인능해 마개는 옆으로 돌리게 되어 있다. 마개를 옆으로 돌리면 쌀이 나온다. 한 사람이 가져가는 쌀의 양은 보통 1~ 2되 분량이었다고 한다. 주인이 보지 않는다고 해서 5~6되씩 몽땅 가져가는 양심불량은 거의 없었다고 한다. 가난하긴 하였지만 불문율과 염치가 살아 있는 사회였다. 운조루에서 지은 논농사가 2만평, 연평균 200가마를 수확했는데 쌀 뒤주에 들어간 쌀이 1년 36가마 분량이었으니 유씨 집안은 1년 소출의 약 20%를 없는 이들에 대한 배려로 쓴 셈이다.

이 집안에 이런 일화가 전해진다. 사헌부감찰과 상주목사를 지낸바 있는 류억(柳億: 1796-1852)가 어느 날 집안 곳간 채에 놓여 있는 쌀뒤주를 살펴보니 뒤주에 아직 쌀이 남아 있었다. 즉시 며느리를 불렀다. "왜 이렇게 많은 쌀이 남아 있단 말이냐? 우리 집안에서 그만큼 덕을 베풀지 않았다는 증거 아니냐. 당장에 이 쌀을 주변사람들에게 나누어 줘라. 항상 그믐날(월말)에는 뒤주에 쌀이 없도록 해라!"

운조루에 남아 있는 타인에 대한 배려의 또 한가지 유물은 굴뚝이다. 이 집은 다른 집에 비해서 굴뚝이 아주 낮게 설치되어 있다. 1미터 높이도 안된다. 건축적으로 볼 때 굴뚝이 높아야 연기가 술술 잘 빠진다.

그런데도 불구하고 낮게 설치한 이유는 밥하는 연기가 높이 올라가지 않도록 하기 위해서이다. 쫄 쫄 밥 굶고 있는 사람들이 부잣집에서 펑 펑 올라가는 굴뚝 연기를 보면 자연히 증오와 질투가 생길 수 밖에 없다.

운조루의 나즈막한 굴뚝을 보면서 조선의 선비정신을 새삼 떠올리게 되었다. 동학과, 여순반란사건, 6.25의 한 가운데인 지리산에 있었으면서도 운조루가 불타지 않은 이유가 바로 여기에 있다.

조용헌교수 약력

▲1961년 전남 순천 출생 ▲현재 원광대학교 동양학 대학원 교수 ▲전공: 불교민속학 ▲저서 '나는 산으로 간다'(푸른숲. 1999) '500년 내력의 명문가 이야기'(푸른역사. 2002) ▲80년대 중반부터 현재에 이르기까지 약 15년 동안 한.중.일 600여개 사찰과 암자를 현장 답사함. 이 과정에서 재야에 있는 수많은 기인(奇人) 달사(達士)들과 교류를 가짐. 그 교류를 통해 가냘프게 맥을 이어오고 있는 천문(天文), 지리(地利), 인사(人事)라고 하는 삼재사상(三才思想)에 눈을 뜨고, 이 삼재사상이 현재 우리들의 삶에도 긍정적인 영향을 미칠수 있다고 판단함.

우리 강토에는 ‘운조루’를 세운 구례 柳씨 집안과 같은 정신이 곳곳에 있을 것이다. 단지 황금 앞에 무릎을 꿇기 쉬운 시대를 살고 있기 때문에 찾아내기가 어려울 따름이다. 신문이 앞장서 이런 정신을 찾아내는데 적극적으로 나서주었으면 한다. 이런 기획은 조선일보의 이미지를 새롭게 바꾸는데 큰 도움이 되리라 본다.

뜻있는 독자들이 찾아갈 수 있도록 그 지역에 대한 자세한 교통편 안내와 함께 다음 기사의 예고를 해주었으면 하는 아쉬움이 남는다. 한가지 덧붙인다면 필자인 조용헌 교수의 개인적인 정보에 대해서도 좀더 자세히 실어주었으면 한다.

( 李景烋 50·주부·서울 노원구 )